11月15日にNAISTで霜月茶会が大学会館の2階で行われました. 主催のNAIST茶道会は,旧情報科学研究科の職員の方が設立し,後に、認定課外活動団体への登録を受け,今では学生も所属しています.今回のお茶会は,25周年ということもあり,薄茶90名,濃茶40名の計130名の方が来られました. [caption id=attachment_2069 align=aligncenter width=2000] NAIST茶道部のメンバー.私の席では左の男性の方が亭主としてお茶を点ててくれました.[/caption] 濃茶と薄茶の違いは,抹茶の量で.薄茶は,だいたい一杓半のお抹茶を使用しますが,濃茶は三杓のお抹茶を使用します.また,濃茶は一般的に,一つのお茶碗で回し飲みます. [caption id=attachment_2070 align=aligncenter width=2000] お抹茶と山茶花をイメージした和菓子[/caption] 今回,私たちは,濃茶を頂きました.10人強で和室に入り,静寂に包まれている部屋で正座をし,まず,花仙堂の山茶花というお茶菓子を頂きました.その後,亭主である本学の修士2年生の方にお茶を点てて頂き,4人で回し飲みしました.作法がとても難しく,通常のお茶会より時間がかかりました. [caption id=attachment_2071 align=aligncenter width=2000] 台湾から来た留学生も初めてお茶会に参加.[/caption] 吉祥の抹茶,松喰鶴地紋の釜,

「私はセドリックです。フランスから日本に来て、もう5か月になります。私のようなヨーロッパの学生にとって、日本はとても魅力的な国です。それまでに日本を訪れたことのある知人から日本のことをいろいろと聞かされていたので、NAISTのインターンシップの話が持ち上がった時、すぐに飛びつきました。日本を実際に見てみたいと思ったからです。」日本の第一印象は?

「いくつかの書類審査を経て、13時間の飛行後、東京に到着しました。関西に行く前にまずは、首都を見てみたかったからです。夜、空港から大都会のホテルへの移動が心配でしたが、地図や情報は英語のものが簡単に手に入りましたし、何よりも通りがかりの人に助けてもらって無事に到着しました。日本人は親切で礼儀正しいと聞いていましたが、本当でしたね。ヨーロッパで旅行すると失礼な人に当たることもよくあります。それに比べて、日本では誰に聞いても、心から助けようとしてくれます。もう一つ驚いたのは安全に関する意識です。ヨーロッパで首都と言えば、どこでも、すりや置き引き、詐欺に注意を喚起するサインが見られるのですが、日本は違いました。大勢の人が行き交う東京という大都会でさえ、そんな危険性は皆無だと思いました。大人気の観光地の本当にすごい人込みの中でさえ、いつも安心していられたのです。」今はどうですか?NAISTのインターンシップ生活に馴染むのは大変でしたか?

「東京を後にして、本州の半分ほどの距離を移動したところでNAISTの生活が始まりました。チューターの方が駅で出迎えてくれて、NAISTのキャンパスを案内してくれたあと、寮の鍵を受け取りました。キャンパスの印象はよかったですよ。丁度桜が満開でお花見を楽しみました。後に待っていたのは、手続きの書類の山(しかもほとんど日本語!)でしたが、チューターと国際連携係の方々のおかげで、私は何枚か記入するだけで済みました。」ロボティクス研究室ではどんな研究を?

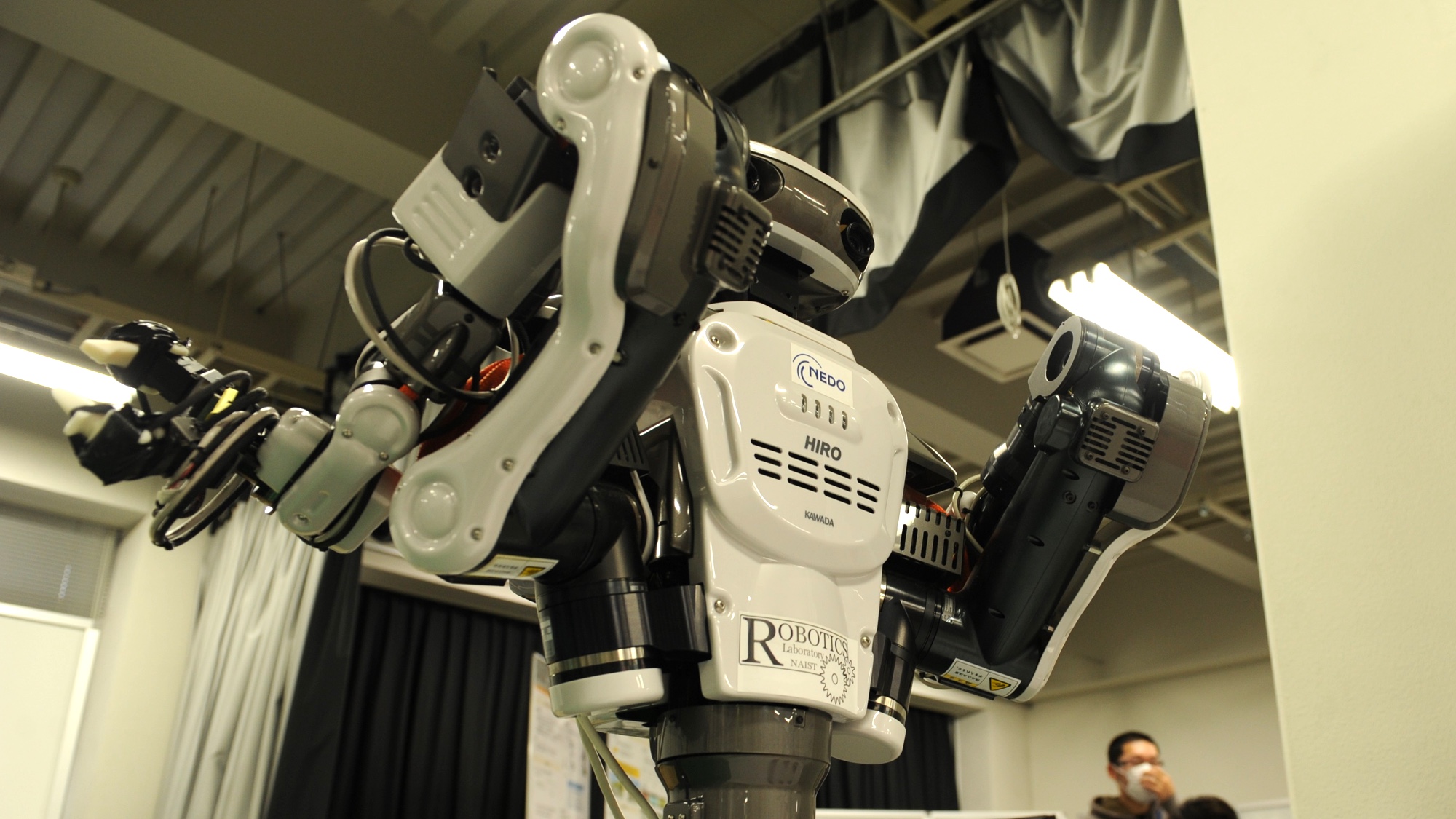

「川田工業株式会社のHIROというロボットを使って布地などの可変物体を扱うことです。ロボティクス研究室の豊かな研究設備に感動しました。最先端のロボットを毎日触れるなんて、夢のようです。」

「チューターのおかげで、スムーズなスタートが切れ、他の日本人学生や留学生とも知り合えました。NAISTは一つの大きな国際社会です。 他の言語の習得にももってこいです。キャンパス内に、バーベキューや日本語教室など、いろいろなイベントやアクティビティがあります。また、NAISTのあるそれに、立地的にも関西の中心で歴史的文化的な遺産が多くあります。日本の南端にある沖縄にも行き、白い砂浜、青い海、新鮮な空気を満喫しました。」

「日本は本当に楽しかったです。将来必ず戻ってきます!」

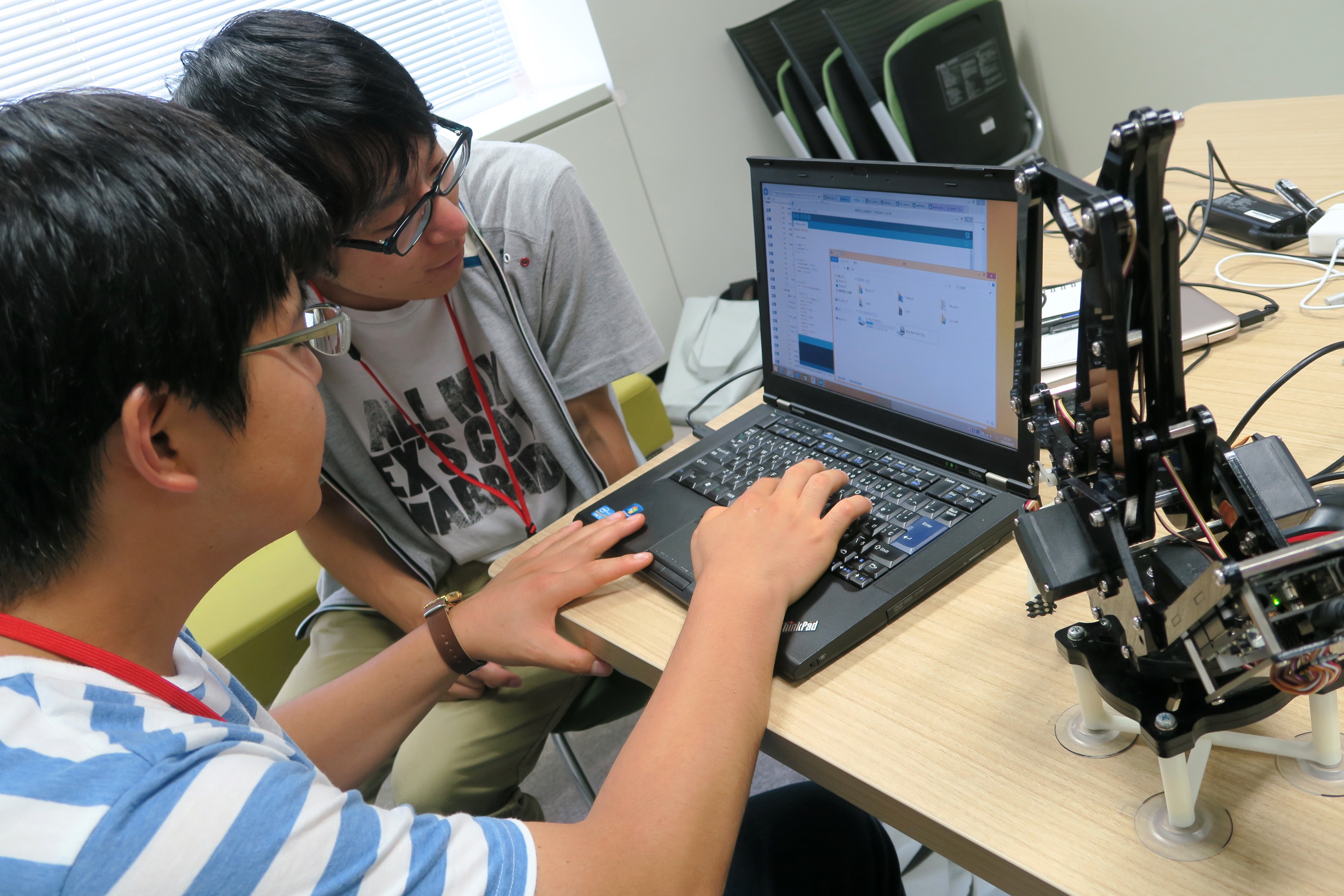

「私は自分の専門とは別の分野を覗いてみたかったので友達と一緒に情報科学研究科のセミナーに参加しました。」ここでは、音声認識などの音情報処理について研究室のメンバーから直接学ぶことができます。彼女はこの大学院の素晴らしい研究環境が印象的だったようです。 立命館大学びわこキャンパスから参加された学生さんは、インタラクティブメディア設計学研究室でプログラミング実習に取り組んでいます。彼の現在の研究テーマであるコンピュータビジョンについてもっと詳しく学びたいと思ったからだそうです。このサマーセミナーに来て、彼の研究テーマの他にも多くの研究テーマがあることを知りました。さらに、こう付け加えられました。

「もし、将来NAISTに来ることになれば、留学生とも共同で研究できるよう英語の勉強も頑張りたい。」